Le maréchal Pétain présent à l’inauguration

le jour de l’attentat à la bombe derrière le monument

Chaque 11 novembre, le maire du 20e dépose -avec d’autres institutions représentatives- une gerbe devant tous les monuments au Père Lachaise dédiés aux combattants étrangers morts pour la France.

Parmi eux se trouve celui à la mémoire des garibaldiens et des volontaires italiens de la Grande guerre. Il a été inauguré le 27 mai 1934 en présence du Maréchal Pétain, alors tout nouveau ministre de la Guerre depuis le 9 février 1934.

Inauguration en 1934 du monument garibaldien-extrait du journal L’Illustration

Pétain à l’Hôtel de Ville la veille de l’inauguration

Entré pour la première fois dans un gouvernement, le maréchal Pétain est nommé ministre de la guerre le 9 février 1934.

Sa désignation fait suite aux émeutes sanglantes place de la Concorde le 6 février 1934, lors d’une manifestation de droite/extrême droite-. Il acceptera ce portefeuille en y mettant une condition : « Je suis à la disposition de la France. Mais je n’ai jamais fait de politique et je ne veux pas en faire »…

Une contre-manifestation des partis de gauche aura lieu le 12 février avec comme lieu de rendez-vous, l’angle de la rue des Pyrénées et du cours de Vincennes.. L’Excelsior nous en rend compte en première page :

Manifestation de la Gauche en réaction à celle du 6 février-Excelsior 13 février 1934

Une partie de la colonne, désirant remonter vers Belleville et Ménilmontant, se dirigea vers la place Gambetta où, depuis de longues heures déjà, deux pelotons de gardes à cheval tournaient en rond afin d’empêcher tout rassemblement. A quelques centaines de mètres avant d’arriver à la place, les manifestants rencontrèrent un barrage d’agents et de gardes mobiles. Aucune bagarre ne se produisit cependant, grâce à la présence d’esprit des éléments du service d’ordre.

… Et pourtant Pétain, dès le 26 mai 1934 à l’Hôtel de Ville lors de la cérémonies anniversaire offerte en l’honneur des garibaldiens invités par la France, il en appelle au rapprochement des deux nations. Mussolini est alors à la tête de l’Italie depuis octobre 1922… et très exactement cent ans plus tard, son nom reste toujours d’actualité, comme la référence d’extrême droite revendiquée par Giorgia Meloni, sa toute nouvelle première ministre.

L’inauguration. En bas, des garibaldiens à l’endroit de l’explosion et le suspect, Ange Frascoya- Excelsior du 28 mai 1934

L’attentat au Père Lachaise juste avant la cérémonie

Ce 27 mai 1934 tout est prêt pour inaugurer le monument sur le terrain concédé par la ville de Paris

AUX GARIBALDIENS DE L’ARGONNE ET VOLONTAIRES ITALIENS

MORTS POUR LA FRANCE 1914 ET 1918

DANS TOUS LES COMBATS POUR LA LIBERTÉ

Et c’est alors que sur place juste avant la cérémonie, une bombe artisanale explose. Le journal La République daté du 28 mai 1934 nous fait part du témoignage d’un fossoyeur présent au moment de l’explosion :

Voici le récit qu’a fait de l’attentat un fossoyeur, M. Ange Perruche, qui, avec un de ses collègues, fut légèrement blessé par des éclats et des graviers :

« À 9 heures 30, ce matin, a déclaré M. Perruche, j’en avais terminé de mon travail, ainsi que plusieurs camarades — le dimanche d’ailleurs nous nous livrons à des travaux de cantonniers — et tranquillement nous nous dirigions vers la sortie du cimetière donnant du côté de la place Gambetta lorsque, soudain, au moment où nous approchions de l’estrade dressée pour la cérémonie et du monument qui lui fait face, nous fûmes arrêtés sur place, saisis, à demi étourdis, par une détonation semblable à un coup de canon.

Une fumée intense enveloppait le monument. Moi et mon camarade Robin étions atteints par plusieurs éclats de la bombe et par des graviers. En vérité, nous n’avions rien vu. Ce n’est qu’après que nous aperçûmes un homme qui s’enfuyait derrière un talus et un rideau de fusains »

Ange Perruche. âgé de 35 ans, demeurant 21, rue Carmen, à Bobigny, et Eugène Robin, âgé de 32 ans, domicilié 2. rue de la Sablière. à Drancy(…) ont pu, après pansement, regagner leur domicile.

L’enquête et l’arrestation du suspect

Après l’explosion de l’engin, très peu de dégâts matériels sont constatés : « quelques branches de fusains cassées, une petite excavation derrière le monument et des éclats dans les troncs d’arbres voisins. » selon le même journal.

Ange Frascoya, le suspect de l’attentat

De son côté, le Matin daté du 28 mai 1934 nous apporte cette précision : » Selon les enquêteurs du laboratoire municipal (…) l’appareil pensent-ils était muni d’un mouvement d’horlogerie, qui devait provoquer l’éclatement une heure plus tard, durant la cérémonie d’inauguration. »

Cela dit, huit fossoyeurs et jardiniers ont tout de même été blessés par l’explosion.

Enfin le jour-même, un suspect sera arrêté : Ange Frascoya, aide-monteur de son métier, lui-même né en Italie. Il sera conduit au commissariat du Père Lachaise place Gambetta, puis interrogé pendant 23 heures durant lesquelles il persistera à nier les faits :

« J’étais venu là en curieux, a-t-il déclaré aux enquêteurs, je n’avais aucune raison d’en vouloir aux garibaldiens. D’ailleurs, j’appartiens à une ligue fasciste et je ne lis aucun journal politique. »

Et finalement, nous n’en connaîtrons pas le mobile.

L’inauguration du monument garibaldien

À la suite de cet attentat heureusement sans trop de conséquences, le monument a pu être inauguré comme prévu, en présence du maréchal Pétain, et à ses côtés l’ambassadeur de Mussolini en France.

Monument garibaldien avec à gauche une flamme avec la mention »Justitia »-PG

Rappelons la signification du monument dédié « AUX GARIBALDIENS DE L’ARGONNE ET VOLONTAIRES ITALIENS ». Dans le discours M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État aux anciens combattants nous remémore en 2015 les événements de 1915 en Argonne, région naturelle située près du département de la Meuse.

« Dès 1914, des volontaires italiens viennent combattre aux côtés de l’armée française. Parmi eux, 6 des petits fils de Giuseppe Garibaldi formeront alors le régiment des garibaldiens… En 1915, 2 200 soldats dont 1 800 volontaires garibaldiens sont engagés sous le commandement de Peppino Garibaldi (petit-fils de Giuseppe Garibaldi). L’Argonne nous raconte aussi l’histoire de tous ceux qui n’en revinrent pas. 590 Garibaldiens sont morts sur cette terre. »

Lors de la cérémonie, les représentants italiens ont fait le salut fasciste, y compris Ezio Garibaldi. Il faut dire qu’il existait alors trois associations garibaldiennes concurrentes, comme nous le rappelle Le Monde daté du 10 septembre 2014 :

« l’une fasciste, l’autre mémorielle et la troisième antifasciste. Cette dernière fournit de forts bataillons aux Républicains espagnols puis de nombreux Résistants. Cette mouvance était incarnée par un autre petit-fils de Garibaldi, Sante, qui se battit dans l’Argonne, s’engagea à nouveau dans l’armée française en 1940 puis devint résistant, fut déporté à Dachau et s’éteignit près de Bordeaux »

Cette cérémonie a lieu devant une troupe en armes, « une première dans un cimetière parisien » comme nous le précise le site de la ville de Paris.

Devant le monument aux garibaldiens et italiens le 11 novembre 2022-PG

Le monument en lui-même

Il s’agit du monument en granit sculpté par Alberto Cappabianca, un statuaire italien installé à Paris et qui a réalisé deux autres œuvres au Père Lachaise : celle du lieutenant d’escadrille Albert Rapilly, et du buste de la tombe Devé et Gautier.

Sur le socle au-dessus de l’épitaphe, un vers d’Edmond Rostand avait été gravé : LA FRANCE S’AGENOUILLE AUPRÈS DE LUI, REGARDE ET GRAVE, SE RELÈVE EN DISANT, IL MEURT BIEN

La sculpture elle-même représente un Garibaldien dévêtu, allongé et la tête posée sur les genoux d’une Marianne. Elle s’inspire de la pietà de Michel-Ange, à la basilique Saint-Pierre du Vatican, celle de la vierge Marie tenant le corps du Christ. La religion du Vatican liée à la laïcité française sans doute.

Sur le socle du mémorial, nous pouvons également lire l’inscription « Justitia » à gauche et « Libertas » à droite.

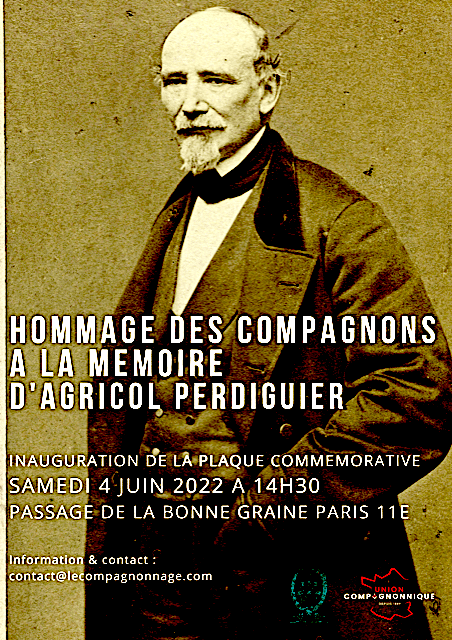

Pétain et le monument garibaldien du Père Lachaise