Comme chaque année, la mairie organise ce 25 août 2022 la cérémonie de la Libération de Paris dans le 20e

Le premier rendez-vous a lieu devant la mairie :

Entre 9h15 et 12h : fleurissement des plaques commémoratives de l’arrondissement

12h30 : rassemblement devant la mairie du 20e

13h : rassemblement square Edouard Vaillant

À cette occasion, nous reproduisons ci-dessous notre article mis en ligne le 23 août 2021

________________

23 août 1944, la guerre souterraine à Ménilmontant

La bataille de Paris a commencé ce 19 août et elle finit le 25 août 1944. Elle aura fait environ 1700 morts du côté parisien dont 1000 résistants, et 3200 morts du côté allemand.

Quelques jours plus tôt, dès le 10 août 1944, les cheminots CGT de la région parisienne ont déclenché une grève insurrectionnelle, puis la CGT clandestine a appelé à la grève générale pour le 18 août.

Dès le lendemain, les résistants du groupe Libération s’emparent de la mairie du 20e et Raymond Bossus – conseiller municipal communiste jusqu’en 1940- est nommé président du Comité de libération. Il deviendra officiellement maire du 20e en mars 1945.

Le conseil municipal provisoire du 20e installé le 19 aout 1944

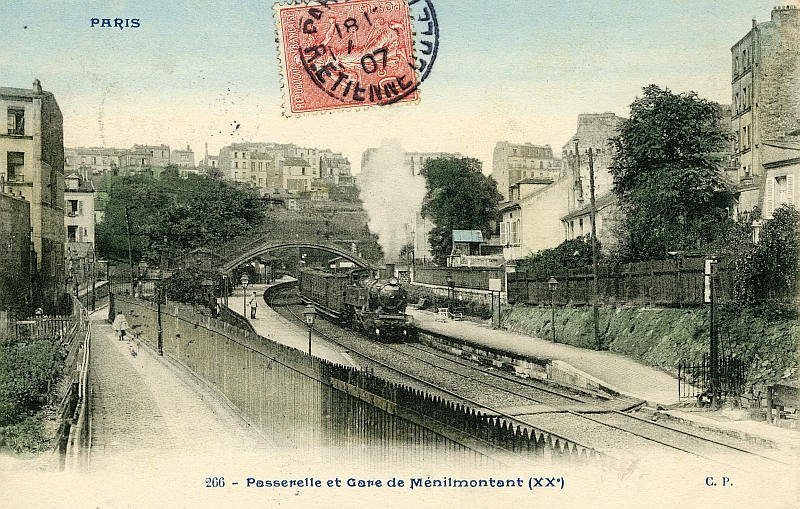

… Et le 23 août en gare de Ménilmontant (à propos de la gare, voir aussi l’article sur la fête de la petite Ceinture en 2019), la Résistance remporte une bataille dans notre arrondissement.

Ce jour-là on peut lire le résumé d’un appel téléphonique dans la main-courante de la Préfecture de police :

19h10. Du 20ème : Les deux trains bloqués sous tunnel Ménilmontant par suite attaque FFI sont entièrement aux mains de celles-ci. Ne contiennent que du matériel peu utile actuellement : onze personnes ont été capturées. Machine ayant déraillé, voie bloquée pour un certain temps.

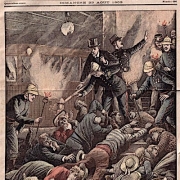

Un embouteillage de trains bloqués

Sur le réseau ferré de la Petite Ceinture, l’intervention armée des résistants se situe plus précisément autour du tunnel long de 1124 m qui relie la gare de Ménilmontant à la gare de Belleville-Villette, tout près des Buttes-Chaumont.

Ce 23 août, un wagon de munitions stationne sous le pont de la rue Manin. Un autre train, « mal aiguillé » par les cheminots de la gare de Ménilmontant, vient percuter le convoi qui s’était abrité dans le tunnel. Un troisième train de troupes arrive par le nord, mais il est stoppé par les rails déboulonnés.

Les résistants des 19e et 20e arrondissements à la manœuvre

Plusieurs organisations de résistants interviennent sur place : des FFI du 19e, ceux du 20e -qui de leur côté bloquent les issues du tunnel au pont de Ménilmontant-, ceux du groupe Piat, des membres de l’O.C.M (Organisation Civile et Militaire), des policiers et quelques cheminots à la retraite.

Gare de Ménilmontant, carte postale colorisée à la main.

Côté 19e, le colonel Rol-Tanguy désigne Madeleine Riffaud pour diriger (le jour de ses 20 ans) quatre hommes, et attaquer le train à la grenade depuis le pont de Belleville-Villette

Voici le récit de l’attaque du train, qu’en a fait Madeleine Riffaud, lieutenante des FTP Saint-Just :

« Tôt ce matin du 23 Août 1944, alors que les résistants des télécoms s’étaient débrouillés pour que les Allemands n’aient aucune communication, j’ai reçu un coup de téléphone avec ce message : « Compagnie Saint Just, vous vous devez vous poster au pont de Belleville-Villette afin de stopper à tout prix un train, car s’il peut pénétrer dans le ventre mou du 19e où il n’y a plus de barricades, ça risquerait d’être une tuerie générale. »

À son correspondant ; la lieutenant Franc-Tireur-Patriote expliqua qu’elle n’avait que 4 hommes à disposition. « Démerde-toi » lui répondit-on.

Les deux issues du tunnel sont maintenant bloquées. Un FFI qui tente de parlementer est abattu. Alors, tactiquement et plutôt que de faire exploser le tunnel, les résistants préfèrent préparer deux cents kilos de souffre pour enfumer les allemands. Finalement craignant l’asphyxie, cent trente-sept allemands au total vont se rendre. Bilan matériel : quatorze wagons contenant des armes, des habits et de la nourriture auront été ainsi récupérés.

Les résistants du 20e tués dans cette opération

Cinq résistants du 20e ont été tués, dont deux inconnus.

Plaque sur la passerelle rue de la Mare. PG

Plaque au 26 rue Piat. PG

François Boltz, habitait au 26, rue Piat ; Louis Godefroy au 11 rue des Envierges et Léon Adjeman à une adresse inconnue ; le décès des trois hommes a été enregistré à l’hôpital Tenon.

Deux célèbres résistants photographes étaient sur place

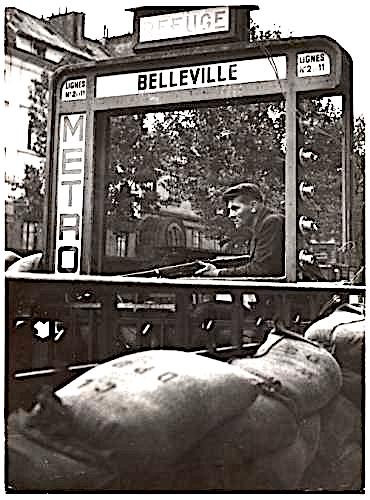

Robert Doisneau a été envoyé par la Résistance pour voir ce qu’il en est des deux trains allemands sous le tunnel. Faute de pouvoir les photographier, il fait alors le tour du quartier où notamment des bellevillois avaient monté une barricade.

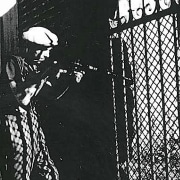

22 août 1944, un résistant F.F.I. en alerte métro Belleville. Robert Doisneau, musée Carnavalet

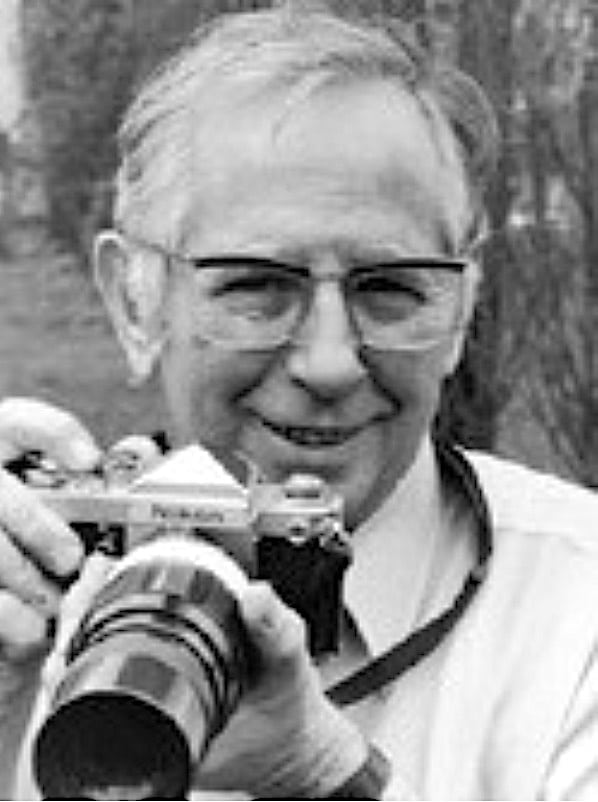

Enfin, il nous faut bien-sûr citer également Henri Guérard, né à Ménilmontant -au 10 rue Sorbier- connu par ses engagements humanistes dans le 20e. Agé de 23 ans, il photographie « la bataille de Ménilmontant » et en cette même année 1944, il va entrer au service photographique et cinématographique des armées.

Henri Guérard

23 août 1944, à la gare de Ménilmontant