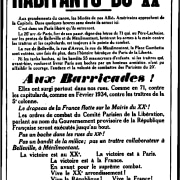

Missak et Mélinée Manouchian entreront au Panthéon le 21 février 2024

C’est officiel depuis ce 18 juin 2023, Missak et Mélinée Manouchian entreront au Panthéon le 21 février 2024.

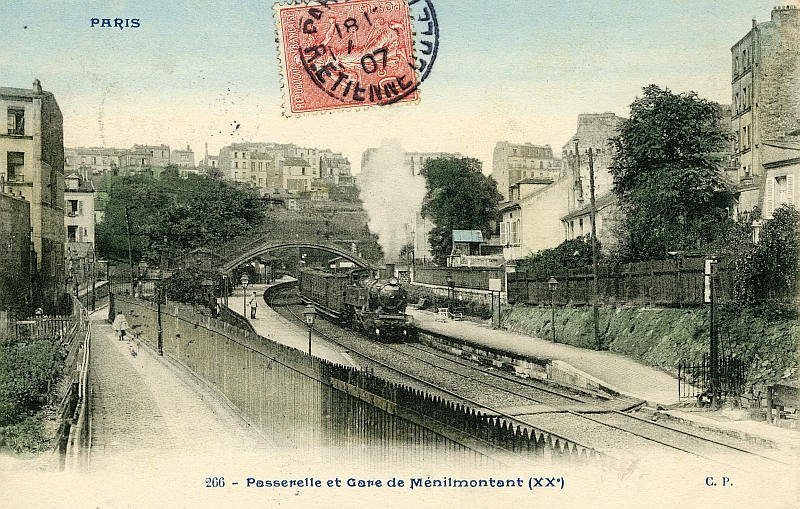

Le 20e les garde également en mémoire dans plusieurs lieux : leur rue au nom du groupe Manouchian, une commémoration annuelle organisée par la Ville dans cette rue, la fresque rue du Surmelin et un monument au Père Lachaise.

Nous leur avions consacré trois articles dont celui-ci -daté du 28 février 2023- incluant les deux autres sous forme de liens.

___________________

Hommage aux membres du groupe Manouchian

Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent

Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps

Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant…

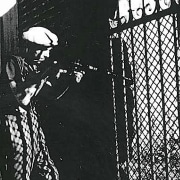

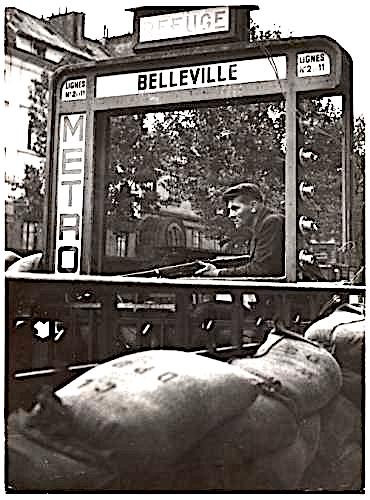

Le 21 février dernier, dans la lumière dorée d’un soleil d’hiver déclinant, le 20e arrondissement a commémoré le 79ème anniversaire de la mort de Missak Manouchian (1906-1944) et de ses camarades de l’organisation FTP – MOI (Francs-tireurs et partisans – Main-d’œuvre immigrée), fusillés, le 21 février 1944, comme résistants au Mont-Valérien.

Réseau Manouchian, montage photo-Internet

Ce soir-là, la rue du Groupe Manouchian, la rue du Surmelin et leurs abords ont retenti des noms de ces 23 hommes et femme*, communistes, anarchistes, juifs, arméniens, polonais, hongrois, italien, espagnol, roumain… ces 23 étrangers « morts pour la France ».

Ils ont aussi retenti des vers du poète Louis Aragon, écrits en hommage aux résistants de « l’affiche rouge » et mis en musique par Léo Ferré**. Qu’on la fredonne doucement comme une chanson d’amour, ou qu’on la chante avec ardeur comme un chant révolutionnaire, cette chanson ne s’est jamais tue.

Les ombres de Missak et de Mélinée Manouchian étaient présents aussi parmi nous : leurs visages peints sur les deux magnifiques fresques murales que leur ont consacrées les street-artistes de Art Azoï veillaient avec bienveillance sur la réunion.

Fresque représentant Mélinée Manouchian-CDD

Bien sûr, il y avait les drapeaux des Anciens Combattants, des gerbes de fleurs, des écharpes tricolores, des prises de parole officielles – Madame l’Ambassadrice d’Arménie à Paris, Madame Hidalgo, Maire de Paris, la municipalité du 20e arrondissement et d’autres –, et les bravos nourris d’un auditoire nombreux… Et aussi un grand sentiment réconfortant, celui d’appartenir à une vaste communauté rassemblée là, dans les valeurs de la République : la Liberté, l’Égalité et la Fraternité.

L’année prochaine, comme tous les 21 février, nous nous retrouverons encore rue du Groupe Manouchian. Et peut-être même avant, à l’occasion de l’entrée au Panthéon de Missak Manouchian et de sa compagne Mélinée… actuellement en discussion.

Cérémonie dédiée au groupe Manouchian en 2023, vue générale-CDD

_______________________________________

*Le réseau Manouchian comptait une femme, Olga Bancic, roumaine, qui fut non pas fusillée avec ses camarades de lutte, mais transférée en Allemagne et guillotinée à la prison de Stuttgart, le 10 mai 1944.

**Le poème d’Aragon, Groupe Manouchian, paraît en une du journal L’Humanité et est publié un an plus tard sous le titre Strophes pour se souvenir dans Le Roman inachevé. II est mis en musique par Léo Ferré, en 1959, sous le titre L’Affiche Rouge ; la chanson restera censurée, interdite à la radio et la télévision françaises jusqu’en 1981.

Hommage aux membres du groupe Manouchian