Casque d’or et le procès Manda

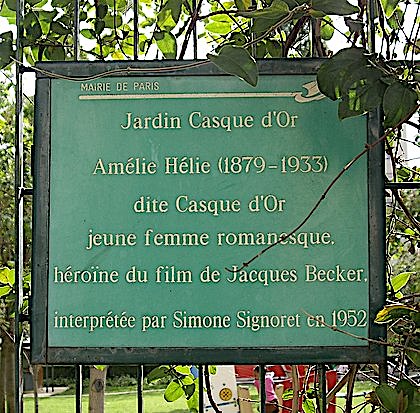

Le nom de Casque d’Or reste fortement attaché à notre arrondissement, avec celui des « apaches» de Belleville. Dans le 20e arrondissement, un jardin donnant rue des Vignoles lui a été dédié il y a tout juste 50 ans.

Jardin au nom de Casque d’Or en 1972, situé au 14 rue Michel de Bourges-Wikipédia

L’AHAV a déjà abordé l’histoire de Casque d’Or, cette « bad girl », surnommée également la reine des apaches. Cette jeune prostituée fait l’objet d’une rivalité amoureuse violente entre deux « chefs de gang » de nos quartiers, Manda et Leca (parfois écrit Lecca). Une histoire entre « apaches » qui finira par mal tourner.

En effet, il y a tout juste 120 ans, Manda chef des apaches de Belleville (la Courtille, les Orteaux) comparaissait devant la cour d’assise. Surnommé Manda, il s’appelle en réalité Joseph Pleigneur ; il est né en 1876 au 38 rue Ramponneau.

Le 2 février 1902, La police vient l’arrêter comme l’auteur de l’agression commise en plein jour contre Leca -chef de la bande de Charonne- à sa sortie de l’hôpital Tenon.

Photographie d’identité judiciaire de Joseph Pleigneur, dit Manda. le 13 juin 1900

L’arrestation de Manda

Le Matin daté du 3 février 1902 décrit ainsi son arrestation :

Ces jours derniers, Manda jugea prudent de se réfugier à Londres pour échapper aux brigadiers de la sûreté, Harfillard et Treillard, chargés de l’arrêter. Pour son malheur, il rentra en France samedi dernier et alla habiter dans un hôtel meublé situé route de Choisy, au lieu-dit « île Saint-Pierre- à Alfortville, où les policiers ne tardèrent pas à le découvrir.

Hier après-midi, une cinquantaine d’agents cernèrent l’hôtel et les brigadiers Harfillard et Treillard pénétrèrent, revolver au poing, dans une salle du débit, située au rez-de-chaussée et où Manda jouait tranquillement aux cartes avec quelques amis. En apercevant les agents, il se leva, bondit à la fenêtre, l’ouvrit et sauta dans la cour en criant

À moi, mes enfants, ce sont les « flics » !

À leur tour cinq individus, qui se trouvaient dans le débit, sautèrent dans la cour, mais leur chef était déjà ligoté, et des agents le portaient dans une voiture qui attendait à la porte. Il a été immédiatement conduit au Dépôt et mis à la disposition de M. Le Poittevin, juge d’instruction.

Et c’est ainsi que deux mois plus tard, M. Le Poittevin va signer une ordonnance inculpant Manda de tentative d’assassinat, avec comme complice Louis Heil dit « le Boulanger » et Maurice Ponsard dit « le Petit-Rouquin ».

La criminalité des apaches, par dilettantisme

La médiatisation de ce règlement de comptes entre apaches va prendre une ampleur nationale. Mais d’où vient ce surnom d’apaches, phénomène parisien… pourtant aussi intemporel que national et international ?

Il faut savoir qu’au tout début du 20ème siècle, la mode est à l’américaine et la presse de la France entière surnomme ainsi nos bandes de jeunes délinquants des quartiers parisiens. Mieux encore pour la réputation de nos quartiers, l’écrivain journaliste Henry Fouquier les décrit ainsi dans le journal le Matin daté du 12 décembre 1902 : « Nous avons l’avantage de posséder, à Paris, une tribu d’Apaches dont les hauteurs de Ménilmontant sont les Montagnes rocheuses. »

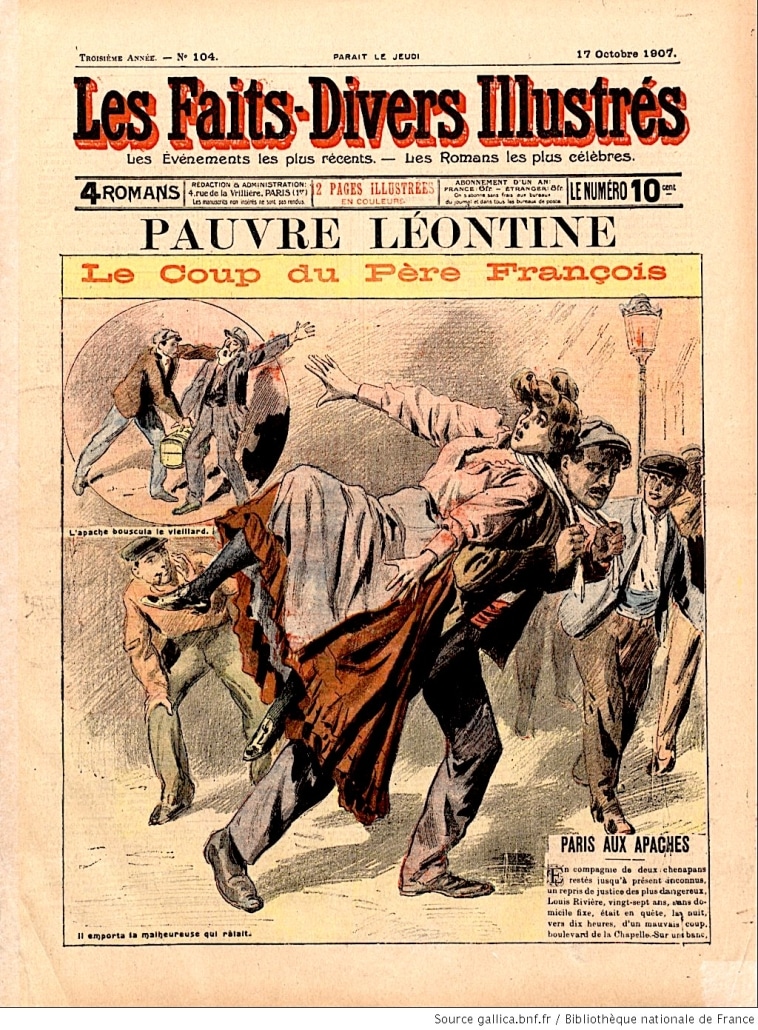

Paris aux apaches, in Les Faits divers illustrés 17 octobre 1907-BnF

Mais là plus précisément, il s’agit surtout d’une guerre interne pour savoir à qui « appartiendra » Casque d’Or : son souteneur historique Manda dont elle est amoureuse ou son nouvel amant Leca depuis qu’elle a su être trompée par Manda ?

Les rivaux sont tous les deux chefs de bande et en 1902, une confrontation violente et répétée va naître entre Manda de Belleville et Leca de la « bande des Popincs » (Popincourt dans le 11e). Manda va multiplier les tentatives d’assassinat contre Leca.

Celles-ci aboutiront le 5 janvier par une fusillade rue d’Avron devant la porte d’un bar. Leca blessé par deux balles va aller à l’hôpital Tenon faire soigner son bras et sa cuisse.

Le 9 janvier Leca sort de l’hôpital, et rue de Bagnolet un peu avant le croisement de la rue des Pyrénées, il subit une nouvelle agression au couteau par Manda et un de ses lieutenants : le voilà à nouveau de retour à l’hôpital Tenon, dans la salle Montyon une heure à peine après l’avoir quittée. C’est cette dernière tentative d’assassinat qui va aboutir au procès.

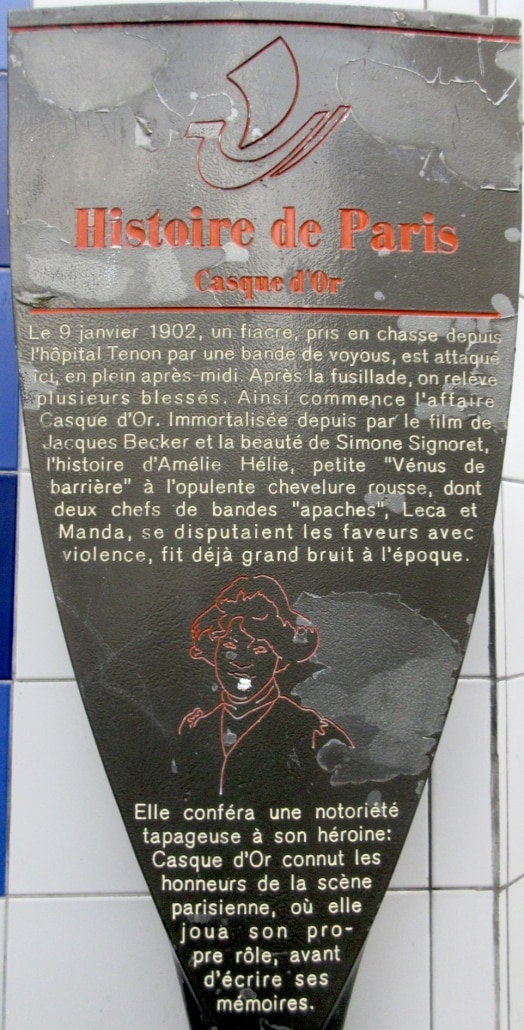

Casque d’Or et le 9 janvier 1902, pelle Stark à l’angle des rues des Pyrénées et de Bagnolet

Le procès de Manda

Manda va comparaitre les 30 et 31 mai 1902 devant la 4ème cour d’assises de la Seine, sous l’inculpation de deux tentatives d’homicide, un procès assidument suivi par la presse nationale.

Au moment de son procès avec ses acolytes, Manda a déjà un casier judiciaire : il a été interné de 16 à 20 ans dans une maison de correction, puis une fois adulte il est condamné cinq fois pour vol et « vagabondage spécial », expression qui désigne le proxénétisme au 19ème siècle.

À l’écoute de ce rappel des faits, il répond :

— Ce sont des erreurs, huit jours de prison pour un sou que j’avais pris par mégarde, et quatre mois pour avoir rossé un agent… oui, mais jamais je n’ai vécu de la prostitution de ma maîtresse !

— Amélie, a-t-il murmuré, ne me donnait que vingt sous de temps en temps pour mon tabac. C’est pourtant pas défendu de vivre avec une fiIle.

— Non, a répondu le président ; ce qui est défendu, c’est de recevoir son argent. S’il fallait poursuivre tous ceux qui vivent avec des filles, ce ne serait pas possible, il y en aurait trop. (Éclats de rires.)

Il nie par ailleurs être un chef de bande.

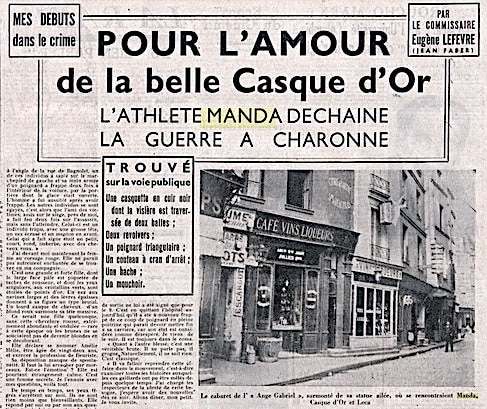

Le soir 13 octobre 1937, après la mort de Manda : les souvenirs du commissaire Lefevre

Le président— Quoi qu’il en soit, une haine mortelle est née entre Leca et vous. Vous avez pris la résolution de tuer votre rival. Et les hostilités ont commencé le 30 décembre 1901…

— Casque d’Or, dit le président, était allée chercher (Lecca) avec une voiture à l’hôpital…Tout à coup, vous paraissez, Manda, vous bondissez sur le marchepied ; votre bras armé d’un couteau entre dans la voiture et frappe : Lecca reçoit un coup en pleine poitrine qui lui traverse le poumon, et Herbs, qui était sur le strapontin, est blessé deux fois

Manda. — C’est le hasard qui a fait tout cela. Nous ne savions pas que Lecca allait sortir de l’hôpital à ce moment-là. Je ne suis pour rien dans ces coups de couteau.

Malheureusement, les faits sont là et s’ajoutent aux précédents : Lecca croit qu’il va mourir et a dit tout à son père.

—Il avait dit tout ça dans un mouvement de fièvre ! essaie de soutenir Manda.

— Non, fait le président ; il croyait qu’il allait mourir, à l’hôpital, et il a déclaré à son père : « Père, c’est Manda qui m’a tué. Il m’a tiré les deux coups de revolver et donné le coup de couteau. Venge-moi ! »

—Il a menti ! s’écrie Manda.

— Les autres auraient-ils tous menti ? Ils ont, au début de l’instruction, unanimement accusé Manda.

— Je le sais bien, reconnaît l’accusé, tout est contre moi, je l’avoue ! Mais ce n’est pas une raison pour que je l’aie frappé.

Casque d’Or à la barre

Au moment du procès, Manda a 26 ans et celle que tout le monde attend à la barre, c’est Amélie Élie dite « Casque d’Or », âgée alors d’à peine 24 ans ; elle se présente comme fleuriste.

Le Clairon, le Radical du 1er juin et le Réveil du 4 juin 1902 se complètent pour nous rapporter son témoignage devant le président du tribunal :

Le Clairon du 1er juin 1902

— Vous faisiez vivre Manda ? lui demande le président.

— C’est-à-dire, répond-elle, qu’il travaillait, que je travaillais ; nous mettions notre argent en commun.

— Pourtant, vous lui avez envoyé de l’argent quand il a été arrêté ?

— Je lui ai envoyé de l’argent, quand il était en prison, parce que je pensais qu’il était malheureux. Moi aussi, je suis malheureuse quand je suis en prison.

— À quoi travaillait-il ?

— À rien, murmure Casque d’Or.

— Et vous, vous alliez dans les maisons de rendez-vous ?

— Oui.

— Vous payiez le loyer ? Vous lui donniez des pièces de cent sous, de quarante sous ?

— Oui.

— Dites-nous pourquoi et comment vous 1’avez quitté ?

Voilà, fait Casque d’Or, dont la voix s’éclaircit et la bouche sourit :

Lecca avait une maîtresse ; j’ai appris que Manda avait couché avec elle ; alors j’ai proposé à Lecca de venir avec moi. Et il est venu !

À l’issue de son procès qui passionne l’opinion publique, le 1er juin 1902 Manda est condamné à perpétuité au Bagne de la Guyane française. Sa peine est commuée à 20 années de réclusion. Il sera libéré en 1922 mais sans le droit de retourner en Europe. Il mourra sur place en 1936, à l’âge de 60 ans et sera enterré à Cayenne. Casque d’Or décédera à Bagnolet en 1933 à l’âge de 55ans.

Casque d’or et le procès Manda