Naissance du quartier de la Réunion – bals musette de Belleville-Ménilmontant

Bulletin N°63

Naissance du quartier de la Réunion – bals musette de Belleville-Ménilmontant

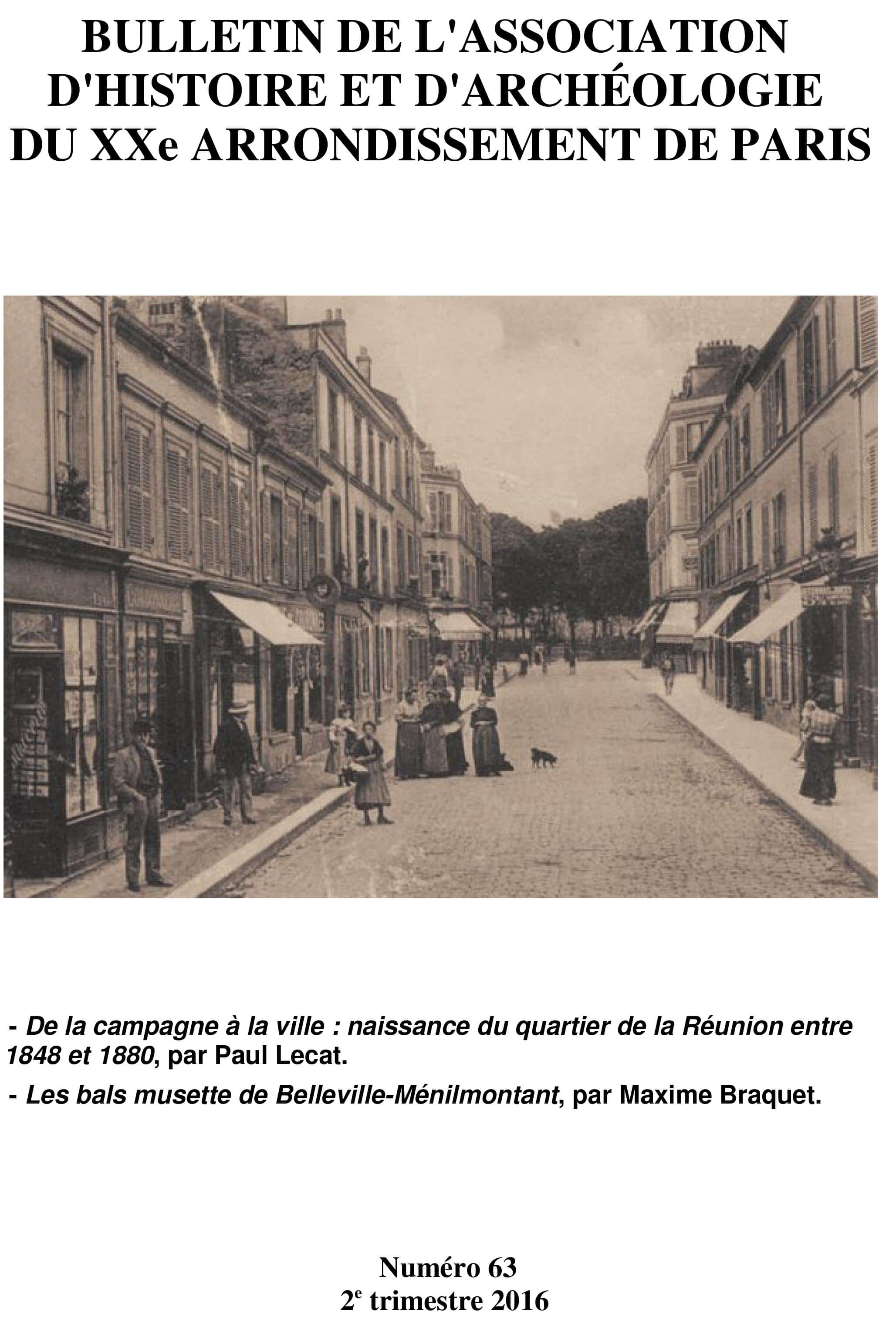

De la campagne à la ville : naissance du quartier de la Réunion entre 1848 et 1880, par Paul Lecat.

En 1848, le quartier de la Réunion, tel que nous le connaissons aujourd’hui, n’est encore qu’une série de lieux-dits, comme les Hautes et les Basses-Vignoles, ou encore le Moulin Dagobert. Aux portes de Paris, il s’agit bien d’un territoire à vocation agricole constitué en quasi-totalité de terres cultivées, viticoles ou maraîchères, qui appartiennent à la commune de Charonne. Les rares constructions, situées rue des Haies, s’apparentent avant tout à de l’habitat rural, sous forme d’une série de corps de ferme.

Toutes les autres voies, simples chemins de campagne, ont pour seule vocation la desserte des champs. Loin d’être concerné par l’urbanisation des faubourgs de Charonne, situés aux portes de Paris, le futur quartier de la Réunion reste un espace rural, dédié à l’exploitation de fruits et légumes au service du marché parisien sans oublier la culture d’un vin fort bon marché mais de piètre qualité.

Seulement trois décennies plus tard est né sur ces terres un vrai bout de ville, autour d’une place et d’une rue dites tout simplement de la Réunion. En l’espace d’une génération s’est constituée une véritable société urbaine avec ses habitants et ses activités, leurs spécificités culturelles et économiques. En 1860, la commune de Charonne disparait même purement et simplement, annexée par Paris.

La Réunion s’impose alors comme un véritable quartier parisien avec ses faits divers et ses personnalités légendaires qui font partie de l’imaginaire collectif depuis le début du XXème siècle : La Réunion, terrain de jeu des « Apaches », ces malfrats qui animent le décor où se noue le drame de Casque d’Or, la rencontre entre une prostituée, Manda et Leca , la bagarre de la rue Planchat, l’attaque du fiacre de la rue de Bagnolet…

***

Les bals musette de Belleville-Ménilmontant, par Maxime Braquet.

Pour tous ceux qui ont, disons, moins de cinquante ans en 2015, les bals musette, c’est du pur folklore parisien ! Ces choses appartiennent à la génération des grands-parents en ce qui regarde les tout derniers encore en activité dans les années 1965-1975 et des arrière-grandsparents quant aux autres.

Pour s’exprimer à la façon de Charles Trenet, longtemps après que ces bals ont disparu, leur empreinte persiste pourtant dans les replis de la mémoire collective grâce à des films culte des années 1930 tels que La Belle Equipe, où Jean Gabin, vous savez, chante Quand on s’promène au bord de l’eau, et Circonstances atténuantes, dans lequel Arletty et Michel Simon reprennent tour à tour le refrain d’une java canaille : Comme de bien entendu.

À partir d’eux, nous nous sommes composé une image arrêtée des bals musette, une image d’Epinal en vérité : l’arrière-salle pas très grande d’un café de faubourg, plus ou moins bouge, la piste de danse parquetée sous des guirlandes courant d’un mur à l’autre, les musiciens : un accordéoniste soliste et un ou deux comparses marquant le rythme, juchés sur un balcon ou une estrade ; ces messieurs les danseurs, coiffés d’une casquette, le mégot de cigarette collé au coin des lèvres et le cou entouré d’un foulard, toupillant à petits pas autour de la piste et collant contre eux leur cavalière, les mains plaquées sur ses fesses le cas échéant ; un employé du bal se faufilant entre les couples et lançant le fameux “ passons la monnaie ” car, à cette époque, on payait à la danse.

Dans cette mémoire recomposée figure un public bigarré d’ouvriers et de blanchisseuses, de voyous de barrière– cette petite pègre que les journalistes ont appelée “ apache ”– avec leurs “ gagneuses ” et de bourgeois ou bourgeoises venus s’encanailler, comme la célèbre chanson de musette « C’est un mauvais garçon » le raconte…

En version téléchargeable

En version imprimée